中学受験を続けるか、それとも撤退すべきか。 この決断に悩む家庭は少なくありません。受験勉強を頑張ってきたものの、成績が伸び悩んだり、子どものモチベーションが低下したりすると、「このまま続けても合格できるのか?」「無理をしても意味があるのか?」と不安になることもあるでしょう。

しかし、撤退を決めるのは簡単ではなく、「やめた後に後悔しないか?」という心配もつきまといます。中学受験は子どもだけでなく、家庭全体に大きな影響を与えるため、適切なタイミングで慎重に判断することが重要です。

本記事では、中学受験を撤退するべきタイミングと、後悔しないための見極め方を詳しく解説します。今、受験を続けるか迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

管理人の私は息子が小5の時に中学受験を撤退しました。

その時に読んだ本が「中学受験をするか迷ったら最初に知ってほしいこと」でした。

首都圏の受験状況が書かれていますが、関西圏の住んでいる管理人も役に立つ情報です。

本の内容を参考に、高校受験に挑んでいる最中です。

中学受験を撤退した方や、これから中学受験をしようと考えている親御さんにぜひ読んでほしい1冊です。

(2025/02/18 15:37:52時点 Amazon調べ-詳細)

中学受験を続けるか撤退するか迷う理由

中学受験は長期間にわたる挑戦となるため、途中で「続けるべきか、それとも撤退すべきか」と悩む家庭も少なくありません。

特に、小5の終盤から小6の夏にかけては、受験の厳しさが本格化し、現実的な成績や状況を見て撤退を検討するケースも増えます。

成績が思うように伸びない

中学受験の学習を続けていても、成績が思うように上がらないと、親も子どもも不安になります。

偏差値が一定のまま、または下降している

何ヶ月も勉強を続けているのに、模試の偏差値が変わらない、あるいは下がっている場合、「このまま続けても意味があるのか?」と疑問に感じることがあります。

特定の科目で大きな弱点がある

特に算数の苦手意識が強く、解決の糸口が見えない場合は、合格の可能性が低くなるため、撤退を考えるケースが増えます。

小6の夏休み以降も成績が上がらない

受験の天王山とされる小6の夏休みを終えても成績が上がらず、志望校の合格圏に入れない場合、続けるべきか悩む家庭が多くなります。

子どものモチベーションが下がっている

中学受験は、子ども本人の意欲が最も重要です。しかし、以下のような兆候が見られる場合、受験勉強を続けることが難しくなります。

勉強を嫌がるようになった

以前は意欲的だったのに、最近は「勉強したくない」「もうやめたい」と言い出す。

塾に行きたがらない

塾の授業や宿題を負担に感じ、通塾を拒むようになった場合、無理に続けると逆効果になることも。

「中学受験をやめたい」と子どもが言い出す

もともと親の希望で受験を始めた場合、子ども自身が「本当は受験したくない」と気づくこともあります。

親の負担(経済的・精神的)が限界に近い

中学受験は、金銭的にも精神的にも親の負担が大きいです。以下のような状況が続くと、撤退を考えるきっかけになります。

塾や家庭教師の費用が家計を圧迫

年間100万円以上の教育費が必要になるため、経済的に厳しくなった場合、撤退を検討せざるを得ません。

親のサポートが限界に達している

共働きなどで十分なサポートができない場合、受験を続けることが難しくなります。

親子関係が悪化している

「勉強しなさい!」の連発で家庭の雰囲気が悪くなっているなら、無理に続けるより撤退を考えたほうが良い場合もあります。

志望校の合格可能性が低くなってきた

模試の結果が低迷

第一志望の合格判定がE判定やD判定のまま改善しない場合、現実的に合格の可能性が低くなります。

併願校も厳しい状況

第一志望だけでなく、併願校の合格可能性も低くなっていると、受験自体を見直す必要があります。

受験する意味があるのか疑問に感じる

当初目標にしていた学校に合格する可能性が低くなり、「この学校に行くために中学受験を続ける意味があるのか?」と悩むケースもあります。

学年別|中学受験撤退を考えるタイミング

小4で撤退を考えるケース

小4は中学受験のスタート時期であり、塾に通い始める家庭が多い学年です。この段階で受験を続けるかどうかを決める上で、次のようなポイントが判断基準となります。

受験勉強を始めたものの、子どもが全く興味を示さない

親が期待して塾に通わせたが、子どもが全くやる気を出さない

最初の数ヶ月で子どもが受験に対して前向きにならず、「勉強が楽しい」と感じることができなければ、受験を続けるのは厳しい可能性があります。

塾の授業が退屈に感じる、またはストレスになっている

子ども自身が「勉強が嫌だ」「塾に行きたくない」と言い出す場合、無理に続けても成果が出にくく、早い段階での撤退も選択肢の一つになります。

塾の授業についていけず、学習習慣が身につかない

塾のペースについていけず、宿題がこなせない

受験勉強では、塾の授業と家庭学習の両方が重要ですが、小4の時点で宿題が負担になっている場合、後々さらに厳しくなる可能性があります。

学習習慣が全く定着しない

中学受験に向けた学習は、小4のうちに基礎を固めることが重要ですが、家庭での勉強時間が確保できず、学習習慣が身についていないと、今後の勉強についていくのが難しくなります。

受験勉強がストレスになり、学校の勉強にも支障が出ている

塾の宿題やテストが負担になり、学校の成績も落ちてきた

受験勉強をしているのに、学校の成績が下がる場合、子どもがキャパオーバーになっている可能性があります。

学校の友達関係や生活が乱れる

受験勉強に追われることで、子どもがストレスを感じ、学校生活に影響が出るなら、無理に続ける必要はないかもしれません。

小5で撤退を考えるケース

小5は、受験勉強の本格的なスタートラインです。この時期に「撤退」を考えるのは、以下のような状況が続いた場合です。

成績が伸び悩み、努力に対して結果が伴わない

小5の1年間勉強しても、模試の偏差値が変わらない

一定の勉強時間を確保しているのに、模試の判定が低いままの場合、勉強方法を見直す必要があります。

もし改善が見込めない場合、撤退を検討する時期になります。

同じミスを繰り返し、学力が伸びる兆しが見えない

何度も指摘されたことを改善できない、基礎が固まらない場合、受験勉強を続けても合格は厳しくなります。

苦手科目が克服できず、模試の判定が低迷している

算数や国語の基礎が弱く、対策しても改善しない

算数の応用問題が解けない、国語の記述問題がいつまでも苦手な場合、受験に必要な学力が身についていない可能性があります。

偏差値40台から上がらず、志望校のボーダーに届かない

偏差値50を超えられない場合、第一志望の難易度によっては撤退を視野に入れる必要があります。

親のサポートが限界に達し、受験勉強の管理ができない

共働き家庭で十分なサポートができない

中学受験では、親の関与が大きな影響を与えます。もし十分な時間を確保できず、学習管理ができない場合、続けるのが難しくなることがあります。

親の精神的・経済的負担が大きくなりすぎている

塾代や家庭教師費用が家計を圧迫し、親のストレスが増している場合、家族全体の負担を考えて撤退を検討するべきかもしれません。

小6で撤退を考えるケース

小6は受験の最終学年ですが、この時期に撤退を検討するケースもあります。

夏休み以降も第一志望の合格圏に入れない

夏の模試でD判定・E判定が続いている

小6の夏期講習を終えても成績が伸びない場合、志望校の変更や撤退を考える時期になります。

秋以降も成績が伸びず、併願校の合格も厳しい

受験直前期に入っても合格圏内に入れない場合、受験自体の見直しが必要です。

子どもの精神的負担が大きく、受験が苦痛になっている

試験本番が近づくほど、子どものストレスが増している

本番に向けて前向きになれず、不安ばかりが大きくなっている場合、受験を続けるのが難しくなります。

体調不良やメンタル面での不調が続いている

受験勉強によるプレッシャーで体調を崩しているなら、子どもの健康を最優先に考えるべきです。

併願校も含めて合格の可能性が低くなっている

第一志望だけでなく、併願校の合格も厳しい場合

どの学校にも合格の可能性が低い場合は、撤退を選ぶのも一つの方法です。

併願校を決める余裕もなく、出願校の選択肢が狭まっている

併願校を決める余裕がなくなっている場合、高校受験への切り替えを視野に入れることも重要です。

中学受験の撤退を決める前に考えるべきポイント

子どもは本当に受験を望んでいるか?

親の希望で受験を始めた場合、子どもが本当に受験を続けたいのか確認することが重要です。

努力に対して結果が出ているか?

・勉強量に対して成績が伸びているか?

努力しているのに成績が伸びないなら、撤退を検討するべきかもしれません。

受験を続けた場合のメリット・デメリット

続けた場合、どのような結果が考えられるか?

メリット:成功すれば難関校に進学できる

デメリット:時間と費用を費やしても合格できないリスク

塾の先生やプロの意見を参考にする

塾の先生に相談し、「まだ伸びる可能性があるのか?」を判断してもらうことも大切です。

中学受験を撤退した後に後悔しないための対応策

撤退を決めた後に親ができること

子どもとしっかり話し合い、納得できる形で決める

中学受験を途中でやめる場合、子ども自身が納得できるように話し合うことが最も大切です。

「受験を続けるのが辛い?」と子どもの気持ちを確認する

受験勉強に対する本音を聞き、本人がどのように感じているのかを理解する。

親の意見を押し付けず、一緒に考える姿勢を持つ

「やめたほうがいい」と一方的に伝えるのではなく、子どもの意思を尊重しながら、選択肢を一緒に整理することが重要。

「やめる=逃げではない」と伝える

「頑張ったけど合わなかっただけ」「また違う道がある」とポジティブな方向に導く。

「失敗」ではなく「次のステップ」だと伝える

中学受験を撤退すると、「失敗だったのでは?」とネガティブに捉えてしまうことがあります。しかし、これはあくまで子どもの将来のための選択肢の一つであり、「失敗」ではありません。

「今回の経験は必ず次に活きる」と励ます

・受験勉強を頑張ったことは無駄ではなく、将来の学習に役立つと伝える。

・「この経験を高校受験や他の挑戦に活かそう」と前向きな気持ちにさせる。

親が落ち込まないことが大切

・親が「失敗だった…」と落ち込んでしまうと、子どもも「自分はダメだったんだ」と思い込んでしまう。

これまでの努力を認め、自信を持たせる

受験を途中でやめると、子どもが「自分はダメだった」と感じることがあります。親は、子どもが積み上げてきた努力をしっかり認め、「頑張ったことに意味がある」 と伝えましょう。

・「ここまで頑張ったことがすごい」と褒める

例:「何ヶ月も塾に通って、たくさん勉強したね」「模試を受けて努力したことは無駄じゃないよ」

・努力した経験が次につながることを強調する

受験勉強を通じて身についた学習習慣は、高校受験や将来の大学受験にも役立つ。

・次の目標を一緒に決める

受験をやめた後も、次に向けて何を頑張るかを考え、前向きな姿勢を持たせる。

中学受験をやめた後の進路選択

公立中学でトップを目指し、高校受験でリベンジ

中学受験をやめた場合、多くの家庭は地元の公立中学に進学することになります。しかし、公立中学でもトップクラスの成績を維持すれば、高校受験で難関校を目指せるため、十分に挽回が可能です。

高校受験は中学受験よりも選択肢が多い

難関私立・公立トップ校など、多くの選択肢がある。

内申点を意識しながら、定期テストでしっかり結果を出す

公立中学では、定期テストの成績が高校受験に直結するため、学習習慣を維持することが大切。

中堅私立中学や地元の私立中学に切り替える

完全に受験をやめるのではなく、レベルを下げて併願校に進学する

難関校ではなく、学習環境の整った中堅私立中学を選ぶという選択肢もある。

公立中学よりも学習環境が良い私立中学も多い

面倒見の良い学校、少人数制の学校を選ぶことで、無理なく学べる環境を確保できる。

学習習慣を維持しつつ、新しい目標を設定する

・高校受験を視野に入れ、コツコツと勉強を続ける

・塾をやめるのではなく、学力維持のために週1~2回の学習を継続する

・英検・数検などの資格取得に挑戦し、学習意欲を高める

中学受験を撤退した家庭の体験談

途中で撤退したが、高校受験で成功したケース

・中学受験を途中でやめたが、公立中学でしっかり勉強し、高校受験で難関校に合格した例。

・「無理に中学受験を続けなくてよかった」と感じている家庭が多い。

撤退を決断してよかった家庭の実例

・受験をやめたことで、子どものストレスが減り、前向きに学校生活を送れるようになった。

・家庭内の雰囲気が改善し、親子関係が良くなった。

無理に続けたことで親子関係が悪化したケース

・「あと少しだから」と無理に受験を続けさせた結果、親子関係が悪くなってしまった家庭もある。

・「もっと早く撤退を決断すればよかった」と後悔する声も。

中学受験を撤退すべきか?後悔しないための判断基準

中学受験を続けるか、撤退するかは多くの家庭が直面する大きな決断です。

途中で撤退することで後悔する家庭もあれば、「やめて正解だった」と感じる家庭もあります。重要なのは、どのタイミングで、どんな理由で撤退を決めるかという点です。

撤退して正解だった家庭の特徴

中学受験をやめた後、「この決断は間違っていなかった」と感じる家庭には共通点があります。以下のような状況に当てはまる場合、無理に受験を続けるよりも撤退したほうが良い場合があります。

子どもが受験勉強に対して強いストレスを感じていた

中学受験の勉強が、子どもにとって大きな精神的負担になっているケースがあります。

・勉強を嫌がり、極度のストレスを感じている

・塾や模試の前に体調不良を訴える(腹痛・頭痛・不眠など)

・「もう勉強したくない」と泣くことが増えた

このような状態では、受験を続けても成績が伸びる可能性は低く、子どもの心身への負担が大きすぎるため、撤退が最善の選択になることもあります。

家庭の負担が大きく、親子ともに疲弊していた

中学受験は、親の経済的・精神的な負担も非常に大きくなります。

・塾や家庭教師の費用が家計を圧迫し、他の生活費に支障が出る

・受験を巡って親子関係が悪化し、家庭の雰囲気が悪くなっている

・共働き家庭でサポートが十分にできず、子どもも親も疲弊している

このような状況では、受験を続けることで家庭全体が不安定になってしまうため、撤退を決めたほうが正解だったという家庭も多いです。

高校受験のほうが向いていると判断した

・小学生のうちは伸び悩んでいても、中学で実力をつければ高校受験で難関校を目指せる

・中学受験に向かない子どもでも、高校受験なら地元の公立中学でしっかり基礎を固める時間がある

・高校受験なら、選択肢が多く、受験の負担が軽減される

このような理由で、中学受験を撤退しても高校受験で成功した家庭も多くあります。

撤退しないほうが良かったケース

一方で、中学受験を途中でやめた後に「続けていればよかった」と後悔する家庭もあります。

あと少しの努力で合格できた可能性があった

・小6の秋以降に成績が伸び始めていたが、撤退してしまった

・最後の追い込みで逆転合格する可能性があったのに、早めに諦めてしまった

・「もう間に合わない」と思い込んでやめたが、実は合格の可能性が残っていた

中学受験では、小6の秋から冬にかけて成績が急激に伸びるケースもあるため、撤退のタイミングが早すぎると後悔することがあります。

撤退後に「やっぱり受験すればよかった」と後悔した

・友達が合格していく姿を見て、「もう少し頑張ればよかった」と思う

・公立中学に進学したものの、環境が合わず「やっぱり私立に行けばよかった」と感じる

・「もっと別の学校を選んで受験しておけばよかった」と思う

このような後悔を防ぐためには、撤退を決める前に「本当にやめて後悔しないか?」をしっかり考えることが重要です。

他の選択肢をしっかり検討しないまま撤退を決めてしまった

・第一志望が難しいと判断し、併願校を検討せずに撤退してしまった

・受験をやめる以外の選択肢を考えず、勢いで決めてしまった

・偏差値を少し下げれば合格できる学校もあったのに、そこまで調べずに撤退を選んでしまった

撤退を決める前に、「他に受験できる学校はないか?」をしっかり検討することが大切です。

中学受験撤退の決断を後悔しないためのポイント

撤退後に「やっぱり続ければよかった…」と後悔しないためには、慎重に判断し、子どもとしっかり話し合うことが重要です。

子どもとしっかり話し合う

・受験を続けたいのか、それとも本当にやめたいのか、子どもの意思を確認する

・「中学受験をやめて後悔しないか?」を一緒に考える

・親が一方的に決めるのではなく、子ども自身の気持ちを尊重する

撤退後の新しい目標を考える

・高校受験に向けて、新たな学習計画を立てる

・英検・数検などの資格取得を目標にする

・スポーツや趣味など、新しい挑戦を見つける

撤退後に何も目標がないと、「やめなければよかった」と思いやすくなるため、新たな目標を設定することが重要です。

受験勉強の経験をプラスに活かす

・受験勉強で身につけた学習習慣を維持する

・「努力した経験は無駄ではない」と伝える

・高校受験や将来の大学受験にも役立つことを強調する

撤退したとしても、受験勉強で得た知識や習慣は今後の人生に活かせるため、前向きに捉えることが大切です。

まとめ|撤退を決める前に慎重に判断し、後悔のない選択を

中学受験の撤退は、決して「失敗」ではありません。しかし、勢いで決めるのではなく、子どもの気持ちや今後の進路をしっかり考えた上で判断することが重要です。

撤退後も新たな目標を持ち、前向きに次のステップへ進むことで、決断に後悔しない未来を作ることができます。

中学受験と高校受験どっちがいい?悩まれている親御さんにおすすめしたい本

(2025/02/18 15:37:52時点 Amazon調べ-詳細)

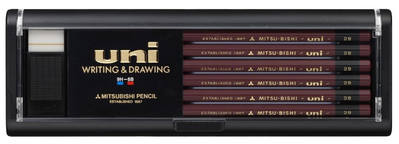

合格をつかむ!中学受験におすすめの鉛筆はこれ 実際に選ばれているおすすめ鉛筆

中学受験におすすめの鉛筆は絶大な人気を誇るのは「三菱鉛筆 ハイユニ」です。

三菱鉛筆 ハイユニは、濃さ、折れにくさ、なめらかな書き心地、均一な品質、そして紙への定着性という5つの要素をすべて兼ね備えた、最高級の鉛筆です。

中学受験の定番の鉛筆です。

三菱鉛筆 ハイユニ

ハイユニは、超微粒の黒鉛と粘土を使用しており、書き心地が非常に滑らかで、軽い筆圧でも濃くはっきりとした文字を書くことができます。

また、芯が折れにくい点も受験生にとって安心です。

高い品質のため、長時間の筆記でも疲れにくく、国語や算数の記述問題に最適です。

一番人気は2BですがBを買われる方も多いです。

三菱鉛筆 ユニ

ユニの特徴は、バランスの取れた品質と使いやすさです。

ユニは、黒鉛と粘土を均一に混ぜた芯を使用しており、書き味が滑らかで、比較的軽い筆圧でもしっかりとした濃い文字を書くことができます。

また、ハイユニと同じく芯が折れにくい点も、受験生にとって安心できる要素です。

ハイユニほどの高級感はないものの、デザインもシンプルで機能的です。

ユニはコストパフォーマンスが良く、日常の勉強から受験まで幅広く使えるため、受験生にとって手頃です。

三菱鉛筆 ユニスター

ユニスターの特徴は、手頃な価格でありながらも安定した品質を提供している点です。

ユニスターは、芯がやや硬めで、しっかりとした筆圧で書くと濃くはっきりした文字を書くことができます。

芯の強度が高く、折れにくいのも特徴で、受験生が長時間の勉強に耐えられるよう設計されています。

ユニやハイユニと比べると高級感や滑らかさには劣るものの、毎日の練習や試験用に十分な性能を持っています。

そのため、初めて鉛筆にこだわるお子さんにも扱いやすく、中学受験準備に適した選択肢となっています。

お風呂で中学受験対策!毎日10分の復習で差をつけよう

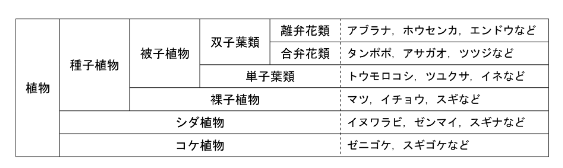

中学受験のお風呂ポスターは、中学受験に必要な知識や内容を視覚的に表現したポスターのことです。

わが家はこのような感じでお風呂ポスターをはりつけております。

小5の息子いわくボーっと見ながらでも頭に入るそうですよ。

算数の計算、国語の漢字、理科の実験手順や生物の分類、社会の地理など、中学受験に必要な内容を簡潔にまとめたお風呂ポスターがありますが、

お風呂ポスターのいいところは、お風呂場に貼っておくことで、入浴中や歯磨き中などの空いた時間に視覚的に確認することができる点です。

受験生の自主学習に役立つとともに、視覚的な情報によって記憶の定着や暗記力の強化にもつながるため、効果的な勉強法の一つとされています。

科目別!中学受験におすすめの学習漫画

中学受験の勉強は範囲が広く、暗記だけでなく応用力も求められます。

苦手科目や新しい単元に取り組むとき、「どうやって覚えればいいのか分からない」と悩むことも多いでしょう。

そんなときに役立つのが学習漫画です。ストーリーの流れに沿って学べるため、無理なく知識を定着させることができます。

ここでは、算数・理科・社会・国語の各科目ごとにおすすめの学習漫画を紹介していきます。

算数が得意になる学習漫画

算数は受験において特に重要な科目ですが、「計算が苦手」「図形が分からない」と苦手意識を持つ子どもも少なくありません。

学習漫画を活用すれば、計算のコツや問題の考え方を視覚的に理解できるため、楽しみながら算数の力を伸ばすことができます。

『ドラえもんの算数おもしろ攻略 改訂版 算数まるわかり辞典 1~3年生』(小学館)

算数のつまずきやすいポイントを徹底解説。ひとり学習に最適で、ドラえもんと一緒に楽しく学べるシリーズです。

(2025/11/30 03:09:12時点 Amazon調べ-詳細)

『まんがで身につく めざせ!あしたの算数王(1) 可能性の数、確率』(岩崎書店)

韓国発の学習漫画で、算数が苦手な子も楽しく読める内容。確率や組み合わせの考え方をストーリー仕立てで学べます。

『名探偵コナンの10才までに算数センスを育てる157問』(小学館)

コナンのストーリーを楽しみながら、文章題の読解力と算数のセンスを鍛えられる一冊。全157問の問題が収録されています。

『オールカラー マンガ 算数に自信がつく!数字の世界』(ナツメ社)

数の性質や分数、比率など、つまずきやすい単元をストーリーマンガでわかりやすく解説。算数の面白さを知ることができます。

(2025/11/29 07:56:57時点 Amazon調べ-詳細)

『満点ゲットシリーズ ちびまる子ちゃんの計算力をつける』(集英社)

ちびまる子ちゃんのキャラクターと一緒に、計算のコツを学べる人気シリーズ。楽しみながら計算力をアップできます。

(2025/11/29 21:33:48時点 Amazon調べ-詳細)

『中学入試まんが攻略BON!算数 図形 新装版』(Gakken)

中学入試によく出る図形問題をマンガで解説。入試対策の入門書としても、小学校の発展学習にも活用できる一冊です。

理科の知識が身につく学習漫画

中学受験に向けて理科を楽しく学べる学習漫画を紹介します。

理科の知識を深めるには、実験や観察の面白さを知ることが大切です。

今回紹介する漫画は、ストーリー仕立てで知識を吸収しやすく、自然科学や物理、化学の基礎をしっかり学べる内容となっています。

『科学漫画サバイバルシリーズ』(朝日新聞出版)

幅広い科学分野をテーマにした大人気シリーズ。自然災害や環境問題、宇宙や人体の仕組みなど、実際の科学知識をストーリーの中で学べます。受験の知識だけでなく、科学への興味を引き出す一冊です。

『学校勝ちぬき戦! 実験対決シリーズ』(朝日新聞出版)

学校で行われる理科実験をテーマに、対決形式で学ぶシリーズ。化学や物理の基本を楽しく理解できるだけでなく、実験のプロセスや結果の考察力も養えます。

『ヒラメキ勝負! 発明対決シリーズ』(朝日新聞出版)

科学技術の発展を支える「発明」にフォーカスしたシリーズ。発明の歴史やアイデアの着想方法、実際の技術がどのように活かされているかを学ぶことができます。

『つかめ!理科ダマン』(講談社)

身近な理科の疑問をわかりやすく解説する漫画。実生活に役立つ科学知識を楽しく学べるので、理科が苦手な子でも興味を持ちやすい内容になっています。

『名探偵コナン 理科ファイル』(小学館)

コナンの推理を通じて、化学や物理の知識が学べる人気シリーズ。事件の解決には科学的な知識が必要となり、受験にも役立つ内容が詰まっています。

(2025/11/30 06:14:20時点 Amazon調べ-詳細)

『科学漫画いきもの観察シリーズ ドクターエッグ』(学研プラス)

生物の観察をテーマにした漫画で、動物や植物の生態を楽しく学べるシリーズ。生物分野が得意になるだけでなく、自然への興味を引き出してくれます。

(2025/11/29 14:05:26時点 Amazon調べ-詳細)

『科学まんがシリーズ バトル・ブレイブス』(学研プラス)

科学の知識を活かしたバトル漫画で、物理や化学の原理を戦いの中で学べるユニークなシリーズ。科学の応用力が自然と身につく構成になっています。

社会の知識が身につく学習漫画

中学受験に向けて社会の知識を楽しく学べる学習漫画を紹介します。

社会科は暗記が多く、苦手意識を持つお子さんも少なくありません。

しかし、歴史の流れや地理の知識をストーリーで学ぶことで、記憶に定着しやすくなります。

今回紹介する漫画は、歴史・地理・公民をわかりやすく解説し、中学受験の知識をしっかり身につけることができる作品です。

歴史がすらすら覚えられる漫画

『日本の歴史(角川まんが学習シリーズ)』(KADOKAWA)

中学受験生に最も人気のある歴史漫画シリーズ。旧石器時代から現代まで、日本の歴史の流れをストーリー形式で学ぶことができます。

全巻セットで読めば、歴史の大まかな流れがつかめ、年号や出来事の関連性が理解しやすくなります。

(2025/11/29 14:13:37時点 Amazon調べ-詳細)

『学研まんが NEW日本の歴史』(Gakken)

イラストが鮮やかで、歴史の流れをビジュアルでしっかり学べるシリーズ。歴史の出来事だけでなく、人物の活躍や時代背景にも詳しく触れており、歴史が苦手な子でも読みやすい内容です。

『小学館版 学習まんが 日本の歴史』(小学館)

定番の学習漫画シリーズで、多くの学校や塾で推奨されている作品。特に受験に頻出する人物や事件に重点を置いており、受験対策にも最適です。

『歴史漫画タイムワープシリーズ』(朝日新聞出版)

主人公が歴史の出来事を実際に体験しながら学ぶ冒険型ストーリー。歴史を単なる暗記ではなく、実際に体感して学べるので、楽しく知識を身につけることができます。

地理・公民の基礎を学べる漫画

『ドラえもん社会ワールド 地理とくらし』(小学館)

日本や世界の地理を、ドラえもんのストーリーを通じて学べる一冊。各地域の特徴や産業についても詳しく解説されており、地理が苦手な子でも楽しく学べます。

(2025/11/29 18:34:20時点 Amazon調べ-詳細)

『にゃんこ大戦争でまなぶ!47都道府県』(KADOKAWA)

人気ゲーム「にゃんこ大戦争」のキャラクターと一緒に、日本全国47都道府県の特徴や名産、歴史を学べる学習漫画。ゲーム感覚で知識を定着させることができます。

『名探偵コナンの日本史探偵コナン』(小学館)

日本の歴史を探偵視点で学べる学習漫画。推理要素を取り入れたストーリー展開が魅力で、歴史と地理を楽しく学べるシリーズです。

『角川まんが学習シリーズ のびーる社会 日本の地理 47都道府県・地形・気候他』(KADOKAWA)

地理の基礎知識を漫画とイラストで学べるシリーズ。47都道府県の地理的特徴や気候の違いを理解しやすく、受験にも役立つ内容です。

(2025/11/29 21:33:51時点 Amazon調べ-詳細)

『マンガ・クイズつき「桃太郎電鉄」で学ぶ47都道府県地理・歴史攻略』(宝島社)

ゲーム「桃太郎電鉄」の世界を通じて、各都道府県の地理や歴史を楽しく学べる漫画。クイズ形式の内容もあり、知識を定着させやすい構成になっています。

(2025/11/29 17:04:24時点 Amazon調べ-詳細)

『るるぶ マンガとクイズで楽しく学ぶ!47都道府県』(JTBパブリッシング)

旅行ガイドで有名な「るるぶ」から出版された、都道府県ごとの特色や文化を学べる漫画。旅行好きな子どもにもおすすめです。

『マンガでわかる! 日本の地理 (やる気ぐんぐんシリーズ)』(西東社)

日本の地理を体系的に学べる学習漫画。地形や気候、農産物など受験に出やすいポイントが詳しく解説されています。

国語力をアップする学習漫画

読解力を鍛える漫画

『角川まんが学習シリーズ のびーる国語』(KADOKAWA)

国語の読解力を伸ばすことに特化した学習漫画。文章の構造や読解のポイントを漫画で学べるので、物語文や説明文の読み方が身につきます。

(2025/11/29 13:50:32時点 Amazon調べ-詳細)

『満点ゲットシリーズ 国語』(集英社)

小学生向けの読解力アップに役立つ学習漫画。物語の流れをつかみながら、重要なキーワードやポイントを学ぶことができます。

(2025/11/29 16:29:03時点 Amazon調べ-詳細)

『小学生おもしろ学習シリーズ』(学研プラス)

国語を中心に、さまざまな教科の知識を楽しく学べるシリーズ。読解問題のコツや、文章の要点を押さえる力を鍛えられます。

(2025/11/29 07:57:04時点 Amazon調べ-詳細)

『ドラえもんの国語おもしろ攻略』(小学館)

ドラえもんと一緒に、国語の基本を楽しく学べるシリーズ。物語文や説明文の読み方、要点のつかみ方をわかりやすく解説しています。

漢字・語彙力を伸ばす漫画

『小学生おもしろ学習シリーズ 完全版 ことわざ・四字熟語・慣用句大辞典1120 』(西東社)

ことわざ、四字熟語、慣用句を1120語収録した圧倒的なボリュームの学習漫画。日常生活や国語の試験で役立つ言葉を、イラストやストーリーを交えて解説しているので、楽しく覚えられます。中学受験の語彙力対策にもおすすめです。

(2025/06/26 18:40:59時点 Amazon調べ-詳細)

『小学生のまんが 漢字辞典』(学研プラス)

漢字の成り立ちや意味を漫画で解説し、楽しく漢字を覚えられる一冊。受験にも役立つ知識が満載です。

(2025/11/29 14:05:30時点 Amazon調べ-詳細)

『10才までに覚えたい漢字1026』(永岡書店)

小学1~4年生で習う漢字1026字を厳選し、イラストや例文を交えてわかりやすく解説。楽しく覚えられる工夫が満載で、基礎的な漢字学習に最適です。

(2025/11/29 14:55:25時点 Amazon調べ-詳細)

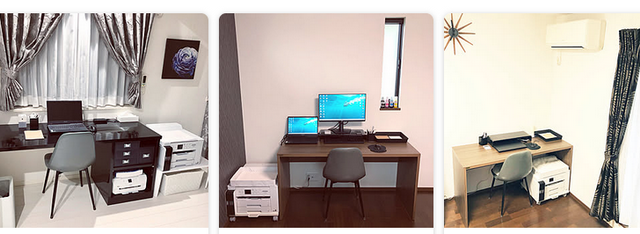

中学受験のおすすめのプリンター

結論として、受験対策用にプリンターを購入するなら、A3サイズまで印刷できるモデルが断然おすすめです。

その理由は、塾で配布されるプリントや各種検定試験の試験用紙にA3サイズが多く含まれており、繰り返し解く機会が多いからです。

確かに、A4サイズ対応のプリンターは価格が手頃で種類も豊富なので、多くの方が検討するでしょう。

しかし、スペースに余裕があるなら、A3対応のプリンターを選ぶことで、受験勉強をさらに効果的に進めることができます。

ブラザーかエプソムの2択になるかと思います。

| モデル | A3対応 | 2段トレイ | 両面印刷 | 両面スキャン | インクジェット | ADF機能 | カラー印刷コスト(税込) | モノクロ印刷コスト(税込) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ブラザーMFC-J7300CDW | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 約6.5円 | 約1.7円 |

| エプソムPX-M6712FT | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 約2.2円 | 約0.9円 |

| エプソムPX-M6011F | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 約9.9円 | 約3.0円 |

*ADF機能とは、コピー原稿を自動的に原稿台に送る機能のことで、手動で原稿の入れ替えをする手間が省ける便利な機能です。

ブラザー プリンターMFC-J7300CDW

プリンターMFC-J7300CDWは中学受験のお子様がいる方に一番売れているA3対応のプリンターです。

インクのランニングコストが抑えられていて(A4モノクロ約1.7円/枚)、問題集や塾のテキストをスキャンしてクラウドで管理したい(両面スキャン機能もある)。

さらに、よく使う用紙サイズが2種類ほどで(2段トレイ対応)、プリンター本体の価格が4万円台なら満足!という方には、ブラザーのMFC-J7300CDW<2段トレイ>が最適です。

大容量インクカートリッジ対応のMFC-J7500CDWもありますが、こちらは月に1500枚から2000枚以上印刷するような場合に、コストパフォーマンスが優れています。

中学受験での使用頻度を考えると、brother MFC-J7300CDWの方がより適した選択と言えるでしょう。

迷ったらこれで間違いないと思います。

エプソン PX-M6712FT

エコタンク搭載のこのプリンターは、1回のインク交換でモノクロ約7,500ページ、カラー約6,000ページの印刷が可能で、頻繁なインク補充が不要です

。印刷コストが抑えられるため、A4用紙を月500枚以上使う中学受験の大量印刷に最適です。

全色顔料インクでにじみにくく、図表も鮮明に印刷可能。2段トレーでA3とA4用紙を使い分けられ、1分間に約25枚の高速印刷ができるのも魅力です。

少し大きめのサイズながら、業務用と比べるとコンパクトで、手間を減らしたい受験期にぴったりの一台です。

中学受験で多忙な時期には、手間のかからないプリンターを選ぶことが非常に重要ですね。

エプソン PX-M6011

このカートリッジタイプのプリンターは、本体価格がエコタンクモデルより安く、初期費用を抑えたい方におすすめです。

1ヶ月の印刷量がA4用紙500枚未満なら経済的で、全色顔料インクを採用しているため、鮮明な印刷が可能です。

トレーは2段式でA3サイズ以下とA4サイズ以下に対応しており、用途に応じて用紙を使い分けられます。本体サイズも幅515mm×奥行450mm×高さ350mmとコンパクトで設置しやすい設計です。

カートリッジタイプのためインク交換の頻度は高めですが、A3対応や優れた印刷スピードを備えており、中学受験の用途に十分応えられる便利なモデルです。

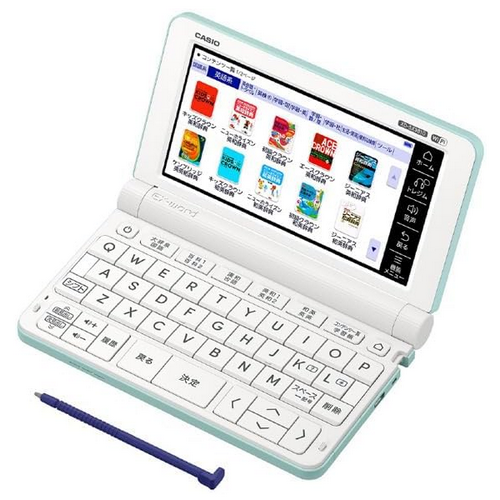

中学受験におすすめの電子辞書

中学受験向けのおすすめ電子辞書は、カシオのエクスワード「小学生モデル」です。このモデルは、小学校高学年向けに設計されており、国語辞典、漢和辞典、英和辞典、古語辞典を収録。さらに、歴史人物事典やデジタル図鑑も搭載され、社会や理科の学習に対応しています。

英語学習では、音声データや教材を活用して発音やリスニングのトレーニングが可能で、漢検や英検の対策もできる点が魅力です。価格は約2~4万円ですが、長期間使えることを考えれば費用対効果の高い学習ツールと言えます。

カシオ EX-word XD-SX3810GN

発売日:2023/2/16ごろ

カシオ「XD-SX3810」は、中学受験や小学生向けに最適な電子辞書で、国語、数学、理科、社会、英語の5教科に対応しています。

特に、英語4技能を強化する「GTEC」教材や英検対策教材を収録し、中学受験から将来の高校受験まで幅広く活用可能です。

百科事典やビジュアル図鑑、動画付きコンテンツも充実しており、視覚的に知識を深められる設計が特徴です。

最新の国語辞典や和英辞典を搭載し、最新用語の理解にも対応。軽量で持ち運びしやすく、画面の明るさ調整や手書き入力機能など、使いやすさも高評価です。

初学者から受験まで長く使える便利な学習ツールです。

カシオ EX-word XD-SX3800

カシオの「XD-SX3800」は、中学受験に役立つ機能を備えた小・中学生向けの電子辞書です。

約220の辞書や学習コンテンツを収録しており、特に英語や国語、理科・社会の学習に強みがあります。

英語では「エースクラウン英和辞典」や「ジーニアス英和・和英辞典」を収録し、受験に必要な英語力をサポート。

国語では「明鏡国語辞典」や「漢語林」が語彙や漢字学習に役立ちます。

さらに、百科事典やビジュアル図鑑などのコンテンツが学習への興味を引き出し、主要5教科の内容に加え、英検や漢検2級レベルまで対応可能。中学受験から高校受験まで長く使える設計が特徴です。

(GNはグリーン。WEはホワイト)

xd-sx3810とxd-sx3800の違い

カシオの電子辞書「EX-word」シリーズのXD-SX3810とXD-SX3800には以下の違いがあります。

収録コンテンツ:XD-SX3810は最新の辞書(ジーニアス英和第6版、明鏡国語第3版)を収録。XD-SX3800には旧版が収録されています。

GTEC教材:XD-SX3810にはGTEC対策教材が追加され、英語4技能の学習に適しています。

英検過去問題集:XD-SX3800には収録されていますが、XD-SX3810では追加購入が必要です。

メモリー容量:XD-SX3810は約900MBで、XD-SX3800より容量が多く、追加コンテンツの保存に適しています。

価格:XD-SX3810は最新モデルのため、XD-SX3800より高めです。

最新の辞書やGTEC対策を重視するならXD-SX3810、英検対策やコストを重視するならXD-SX3800がおすすめです。